崇儒画卷:三圣图

孟继新

《三圣图》是以孔子、颜回、曾参为题材的绘画作品。两千多年来,历代帝王出于维护封建大一统的需要,尊崇孔子、崇尚儒学,对孔子及弟子屡加谥封褒扬。孔子被封为至圣,颜回被封为复圣,曾参被封为宗圣。

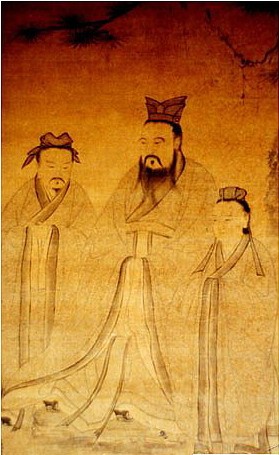

孔府里存有两幅《三圣图》,两幅画的画面布局,人物安排,人物形象,画幅大小,大体相同。

其一,绢本浅墨,纵143厘米,横76厘米,工笔淡彩。中为孔子礼冠宽衣、博带、乌履,方面满须,二目平视,手叉胸前。颜回、曾参二人头着巾帻,侍立于孔子身旁。三人衣袍上,满书蝇头小楷,内容为一部《论语》。在画幅的左下方,落有款署“大德二年四月望日,吴兴私淑弟子赵孟頫谨绘”。上世纪五十年代被鉴定为元代作品,九十年代被鉴定为明代作品。

其二,绢本浅墨,纵142.5厘米,横83厘米,工笔淡彩。孔子居中,颜回居右,曾参居左。三人衣纹用淡墨勾成线,线上书小楷,文为半部《论语》。《阙里文献考》记曰:“行教像从二弟子,衣褶书《论语》半部。”此图被鉴定为明代作品。

《三圣图》中主要人物是孔子。

孔子是中国历史上 一位伟大人物。他的做人准则和人生理念,潜移默化地影响着不同阶层的人;他的智慧之光,辐射了中国人心灵的每个角落。在中国文化史上,孔子有着千古不灭的光辉一页。他传承了古代文明,创立了儒家学派,为整个中国封建社会的主流奠定了思想基础。

孔子在中国历史上受到了普遍尊崇,历代统治者根据孔子行为事迹,参照《谥法》等,给予孔子许多封号、谥号。统治者还常常出于自己的观念,对孔子的封号、谥号经常变动。因此,孔子的封谥号也一步一步地提升。

周敬王四十一年(前479年),孔子去世,鲁哀公亲诔孔子。《左传·哀公十六年》记载:“孔丘卒,公诔之曰:‘旻天不吊,不慭遗一老,俾屏余一人以在位,茕茕余在疚。呜呼哀哉!尼父,毋自律!’”《礼记·檀弓上》记:“鲁哀公诔孔丘曰:‘天不遗耆老,莫相予位焉,呜呼哀哉尼父!’”郑玄注:“尼父,因其字以为之谥也。”

鲁哀公称孔子为“尼父”,只是敬称,并非真正意义上的谥号。今人杨伯峻认为,此时哀公年尚幼,“不过二十余耳,于一七十余老翁,宜其以父称之。”(《春秋左传注》)

“父”,还有另一种解释,即古代对男子的尊称。后人亦有将孔子称为“孔父”者。《后汉书·申屠刚传》:“损益之际,孔父攸叹,持满诫,老所慎。”晋王坦之《废庄论》:“孔父非不体远,以体远故用近;颜子岂不具德,以德备故膺教。”

应当说,孔子真正的封谥号是从西汉开始的。西汉元始元年(公元元年),汉平帝刘衎追封孔子为公爵,称“褒成宣尼公”。“宣尼”是谥号,“公”是爵位。

北魏孝文帝太和十六年(492年),改称孔子为“文圣尼父”。“文圣”是尊号,“尼父”是敬称。北周静帝大象二年(580年),恢复公爵,号“邹国公”。“邹”是国名,“公”是爵位。隋文帝开皇元年(581年),文帝杨坚取消其封号,尊孔子为“先圣尼父”。

唐太宗贞观二年(628年),太宗李世民尊孔子为“先圣”。贞观十一年(637年)改称孔子为“宣父”,“宣”为谥号。唐高宗乾封元年(666年),高宗李治尊孔子为“太师”,“太师”为官位。武则天执政时,又恢复公爵,改号“隆道公”,“隆道”是封号,“公”是爵位。唐玄宗开元二十七年(739年),玄宗李隆基升孔子为王爵,谥号“文宣”,称“文宣王”。其地位与周天子“武王”“成王”相同。

宋真宗大中祥符元年(1008年),真宗赵恒加称孔子为“玄圣文宣王”。“玄圣”二字出自《庄子·天道》:“玄圣,素王之道也。”《后汉书》始以玄圣称孔子。又春秋纬《演孔图》云:孔子母梦感黑帝而生,故曰“玄圣”。大中祥符五年(1012年)又改称“至圣文宣王”。

元武帝大德十一年(1307年),武帝海山加号孔子为“大成至圣文宣王”。明世宗嘉靖八年(1529年),世宗朱厚熜尊孔子为“至圣先师”。清顺治二年(1645年),世宗福临加号孔子为“大成至圣文宣先师”。顺治十四年(1657年),又复称“至圣先师”。民国年间,政府派员祭祀孔子时,祭文中仍称孔子为“大成至圣先师”。“至圣”二字出自《史记·孔子世家》:“自天子王侯,中国言《六艺》者,折中于夫子,可谓至圣矣!”

《三圣图》中,居孔子右边者是颜回。

颜回是孔子最得意的弟子。姓颜,名回,字子渊,亦称颜渊。春秋末期鲁国人。少孔子三十岁。其父颜无繇为孔子的早期弟子。《史记·仲尼弟子列传》记其“父子尝各异时事孔子”。

颜回家境贫寒,居陋巷,箪食瓢饮,而不改其乐。他终身追随孔子,未仕。颜回为人聪慧好学,内向沉静,严谨勤奋。一次孔子问子贡“女与回也孰愈?”子贡以能言善辩、才思敏捷著称,却坦率地承认:“赐也何敢望回,回也闻一知十,赐也闻一以知二。”孔子也很同意,“弗如也,吾与女弗如也。”(《论语·公冶长》)可知颜回确有过人的天资。

在孔子弟子中,孔子独赞颜回“好学”。孔子说:“有颜回者好学,不幸知命死矣!今也则亡,未闻好学者也。”(《论语·雍也》)孔子还称他为“语之而不惰者”(《论语·子罕》)。对孔子的教诲,他“退而省其私,亦足以发”。(《论语·为政》)然而,因其寡于言辞,不善表现,却又往往给人以愚钝之感。孔子说颜回给他的初步印象是:“吾与回言终日,不违,如愚”,继而发现“退而省其私,亦足以发。回也不愚。”(《论语·为政》)颜回的“不违”,并非不能理解发挥,并非没有思索所得,只是不喜外露。

颜回以德行修养著称。孔子曾对弟子做过基本估价:“德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。言语:宰我、子贡。政事:冉有、季路。文学:子游、子夏。”(《论语·先进》)颜回被列在德行类的第一位。他努力实践孔子倡导的仁礼统一的精神,得到了孔子的赞许:“回也,其心三月不违仁,其余则日月至焉而已矣。”(《论语·雍也》)孔子回答颜回问“仁”是“克己复礼”,“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,颜回恭敬表示“回虽不敏,请事斯语矣” 。(《论语·颜渊》)

颜回淡泊名利,安贫乐道,“用之则行,舍之则藏。”(《论语·述而》)“一箪食、一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”(《论语·雍也》)无论何种境遇,都能心平气和、心安理得地持“道”乐“道”。后宋儒称此为“孔颜乐处”。颜回有崇高的志向,曾谓:“舜,何人也?予,何人也?有为者亦若是。”(《孟子·滕文公上》)但又不愿自我夸耀。他说:“愿无伐善,无施劳。”(《论语·公冶长》)对于他“不迁怒,不贰过”的品德,孔子以及后儒都赞扬不已。如《易·系辞下》云:“颜氏之子,其殆庶几乎。有不善未尝不和,知之未尝复行也。”

他与孔子之间师生情谊常为后世传颂。他十分崇敬孔子思想,赞曰:“仰之弥高,钻之弥坚。瞻之在前,忽焉在后。”(《论语·子罕》)他尊师如父,紧紧追随孔子,当年少正卯与孔子争弟子时,“孔子之门,三盈三虚,唯颜渊不去。”(《论术·讲瑞》)匡地被围,孔子与颜回一时走散,孔子便说“吾以女为死矣”,颜回答以“子在,回何敢死”。(《论语·先进》)孔子也认为“回也视予犹父也” 。(《论语·先进》)还称赞他:“吾见其进也,未见其止也。”(《论语·子罕》)并引他为唯一之同道:“用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”(《论语·述而》)

颜回不幸早死,这使孔子十分感伤、惋惜,直呼“噫!天丧予!天丧予!”且违背“节哀”的丧礼规定哭之甚恸,当从者提醒“子恸矣”时,孔子回答“非夫人之为恸而谁矣?”(《论语·先进》)颜回之死在孔子弟子中也引起巨大悲哀,他们竟违背老师的意旨破例厚葬了颜回。汉时传说颜回早夭的原因,“盖以精神不能若孔子,强力自极,精华竭尽”,东汉王充斥之为“虚言”(《论衡·书虚》)。其生卒年与寿数历来有多说。有寿十八、二十九、三十一、四十一等诸说。今根据《史记·仲尼弟子列传》记颜回“少孔子三十岁”推算其生年当在鲁昭公二十一年(前521年)。其寿数,依据李锴《尚书》、毛奇龄《经问十二》、刘宝楠《论语正义》、钱穆《先秦诸子系年考辨》定为四十一。则其卒年与《春秋公羊传》、《史记·孔子世家》所记的鲁哀公十四年(前481年)相合。

颜回对后世影响很大,以至后人将其与师并称“孔颜”,尤成为安贫乐道、好学不倦的典型人物。汉代祭祀孔子时即祭祀颜回。唐贞观二年(628年)尊之为“先师”。开元二十七年(739年)追封为“兖公”。宋大中祥符二年(1009年)封为“兖国公”。元至顺元年(1330年)加封为“兖国复圣公”。明嘉靖九年(1530年)尊为“复圣”。他除作为“四配”之一,从祀孔子庙之处,还专建规模宏大富丽堂皇的复圣庙(亦称颜庙)用来祭祀他。

《三圣图》中,居孔子左边者是曾参。

曾参为孔子弟子。姓曾,名参,字子舆。春秋末期鲁国南武城人。少孔子四十六岁。据《阙里志》《济宁州志》记载,曾子的先祖为夏朝少康子曲烈的后裔。曲烈封于鄫,《春秋》记载,鲁襄公六年鄫国为莒国所灭,鄫世子巫公逃奔鲁国,三传而至曾子的父亲曾点,已降为平民。曾子的家庭是一个没落的贵族,家境贫寒。《庄子·让王》谓曾子“緼袍无表,颜色肿哙,手足胼胝,三日不举火,十年不制衣,正冠而缨绝,捉衿而肘见,纳履而踵决。”一身破旧褴褛,满面饥病菜色。

曾参为人质鲁,却勤奋好学,卓有成就。《韩诗外传》载,他曾在莒国为吏,“得粟三秉”,赖以养亲乐道。父母死后,“南游于楚,得尊官焉。”一生主要致力于学道修身,收徒讲学,成为著名儒学大师。

曾参把儒家的最高品格“仁”的实现,作为自己至上的追求,忠诚的责任,人生的境界。《论语·泰伯》记:“曾子曰:‘士不可以不弘毅。任重而道远,仁以为己任,不亦重乎?死而后已不亦远乎?’”《孟子·公孙丑下》记:“曾子曰:‘晋楚之富,不可及也;彼以其富,我以吾仁,彼以其爵,我以吾义,吾何慊乎哉!’”为了达到这样的境界,曾参平日非常谨慎小心,绝不超越自己所应取的活动范围。他还有“内省”和“慎独”的功夫。《论语·学而》记:“曾子曰:‘吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?’”即每天都要多次省查自己。关于“慎独”,他认为,首先要“诚意”,从思想上用儒家的道德规范来约束自己,即便是自己一个人独处的时候,也要像有许多眼睛在盯着你,许多人的手在指着你的时候一样,严格地要求自己。

曾参的品德还突出表现在“孝”行上。孔子弟子中在“孝”的方面表现突出的,除了闵子骞之外,就是曾子了。但是,就其对后世的影响来说,则曾参远远超过闵子骞。《史记·仲尼弟子列传》云:“孔子以为能通孝道,故授之业。”他信奉“慎终,追远,民德厚矣”。(《论语·学而》)提倡“父母爱之,喜而不忘;父母恶之,惧而无咎。”(《尸子》)

关于曾参为孝的故事,记载很多。《孔子家语·六本》记云:“曾子耘瓜,误斩其根。曾皙怒,建大杖以击其背。曾子仆地而不知人久之。有顷乃苏。欣然而起,进于曾皙曰:‘向也,参得罪于大人。大人用力教参,得无疾乎?’退而就房,抚琴而歌;欲令曾皙而闻之,知其体康也。”这段故事,是记载他老老实实忍受父亲斥责和痛打的情况。他遭到父亲痛打,一直到休克也不逃跑,苏醒过来后,还去问父亲,是否因打自己受劳累而使身体不好。进而还操琴唱歌,以向父亲表现自己并没有因挨打而影响身体健康。《新语》说:“曾子孝于父母,昏定晨省,调寒温,适轻重,勉之于糜粥之间,行之于衽席之上。”这就是说,他在生活上的各个方面,对父母是无微不至地照料。

曾参后来授徒讲学,弟子众多,据其弟子沈犹行称“从先生者七十人”(《孟子·离娄下》)。相传他为思、孟学派的鼻祖,在孔子以后的儒经传授上有重要地位。《汉书·艺文志》儒学类著录有《曾子》十八篇,今存十篇,收入《大戴礼记》,大多是阐发关于“孝”的观念。《史记》记他作《孝经》,实为其后学所作,成为曾子一派的典籍。

从西汉起,曾参在封建社会内即有很大影响。南宋朱熹认为《大学》为曾子及其门人所作。汪晫取大小戴礼记等,辑为《曾子全书》,凡十二篇。唐高宗总章元年(668年)赠“曾参为太子少保”,开元二十七年(739年)封“郕伯”。宋大中祥符二年(1009年)改“郕侯”,政和元年(1111年)改“武城侯”,南宋咸淳三年(1267年)封“郕国公”。元至顺元年(1330年)追封为“郕国宗圣公”。明世宗改称“宗圣”。配享于孔子庙,主祀于宗圣庙(曾庙),为“四配”之一。

很显然,《三圣图》是一幅崇儒之作。作者应当是儒家思想的信奉者和忠实践行者。画中的孔子是儒家学派的创始人,颜回、曾参是孔子的得意门生,也是儒家学派的伟大旗手。更为奇绝的是,作者不惜毫耗精力,在图中三位人物的衣服上满书小楷,文为儒家的经典著作《论语》。

款署赵孟頫的《三圣图》,是在三人衣服上用淡墨打成0.4厘米的界格,然后在格内用蝇头小楷书写了《论语》的全文,起首句“学而第一,子曰学而时习之……”在孔子左肩上。另一幅《三圣图》,人物的衣纹,先用淡墨勾线,然后再在线上,用小楷书写了半部《论语》。

凡观看过《三圣图》的人,都不得不佩服《三圣图》作者的创作才能,也不得不佩服作者的良苦用心。他不但把儒家的始祖孔子和儒家的两位重量级人物颜回、曾参,集中绘在了一幅画中,而且还把儒家的经典著作《论语》巧妙地融合在一起。在艺术上,达到了书画和谐统一;在思想上,得到了最理想、最完美的表现。

我们可以肯定地说,把《论语》融于画中,这是作者创作《三圣图》时的初衷和主导思想。《三圣图》的作者做到了,而且做得天衣无缝。

大家知道,《论语》是一部儒家经典。

《论语》一书,约成书于春秋战国之际,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行思想的记录。《论语》书名一般认为由编辑论纂而得名,也有人认为是指孔子遗言而被后世诸儒讨论,或对孔子有条理地论述自己的话的记录。《论语》是研究孔子的主要资料,对中国的历史进程产生过深远、持久的影响。

西汉时有今文本的《鲁论》《齐论》和古文本的《古论》三种。三者篇数不同,文字也有差异。今本《论语》系东汉郑玄混合各本而成,共二十篇,每篇分若干章,约一万二千字。篇名皆取自每篇首章中的二三字。全书文体采语录体,有孔子谈话、答弟子问及弟子间的相互谈论。章节简短,每事一段,既不前后相属,也无长篇大论,言简意深,耐人寻味。

《论语》的内容广及政治、教育、礼仪、经济、文学、民族、天道观、认识论等各方面。

在政治方面,主张克己复礼。“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,认为“一日克己复礼,天下归仁焉”。(《论语·颜渊》)强调等级制,主张正名分,认为“名不正则言不顺,言不顺则事不成”。(《论语·子罕》)主张以“德”与“礼”治理国家。

在教育方面,主张有教无类、因材施教、学而不厌、诲人不倦、温故知新、举一反三、实事求是、学思结合,认为“举一隅不以三隅反,则不复也”。(《论语·述而》)“知之为知之,不知为不知”;“学而不思则罔,思而不学则殆”。(《论语·为政》)

在礼仪方面,反对违反周礼的僭越行为。周礼规定天子用八佾乐舞,大夫用四佾乐舞,而鲁国季氏身为大夫,却用八佾,孔子认为“是可忍也,孰不可忍”。(《论语·八佾》)

在经济方面,反对新兴的富有者。鲁国季氏大力开垦土地,富过周公,孔子弟子冉求给季氏当家臣,不仅不予劝阻,反而帮助聚敛,孔子要求其他弟子对冉求“鸣鼓而攻之”。(《论语·先进》)

在文学方面,主张文学对社会和政治发挥作用,提出“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨,迩之事父,远之事君”。(《论语·阳货》)

在民族方面,主张不用武力征讨弱小民族,而用舜禹格有苗之法,“远人不服,则修文德以来之。”(《论语·季氏》)

在天道方面,孔子相信天命。认为“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。”(《论语·季氏》)孔子弟子说他“罕言利,与命与仁。”(《论语·子罕》)但怀疑鬼神,认为“未能事人,焉能事鬼?”“未知生,焉知死?”(《论语·先进》)“敬鬼神而远之,可谓知矣。”(《论语·雍也》)

在认识论方面,主张上智下愚,生而知之。认为“唯上智与下愚不移。”(《论语·阳货》)“生而知之者上也,学而知之者次也,困而知之又其次也。”(《论语·季氏》)

通观《论语》,言“天”的,共二十处。言“天命”有三处。“礼”在《论语》中共七十五处,反映了孔子对“礼”的重视。“仁”在《论语》中凡一百零九次,表现其“仁”在孔子思想体系中的核心地位。“仁”作为最高道德原则,统率“忠”“恕”“孝”“悌”“恭”“宽”“信”“敏”“惠”等诸道德观念。

《论语》中用大量篇幅谈论以“君子”为修养的标准人格。君子“博学于文,约之以礼”。(《论语·雍也》)“修己以敬”(《论语·宽问》)。而其理想人格即是“仁”与“智”的统一。孔门弟子认为孔子即是仁智统一的体现者。孔子常说“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”。子贡认为此“夫子自道也”。(《论语·宽问》)

《论语》是一部优秀的语录体的散文作品,形式上或问答,或自白,简练生动,含蓄有致,富有感情色彩。因此,虽然是以对话议论为主,但能传达出人物的音容笑貌,甚至是性格特征。《论语》中有许多话包涵深刻哲理,如“岁寒然后知松柏之后凋也。”(《论语·子罕》)这不仅颂扬松柏的坚贞不拔的性格,同时也寄托自己的思想感情;“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《论语·子罕》)不仅是对流水奔逝的感慨,实际包括有对时光易逝的忧虑;又如“朝闻道,夕死可矣”。(《论语·里仁》)“见贤思齐焉。”(《论语·里仁》)“三人行必有我师焉。”(《论语·述而》)等都具有格言的性质。

东汉时期,《论语》被列为“七经”之一。唐代为“十二经”之一,宋代为“十三经”之一。南宋时,朱熹将《大学》《中庸》《孟子》与《论语》合在一起,称为“四书”,并作《四书集注》。自汉代以来,便有许多人对它加以注释,故注释之书非常多。汉人注释皆已亡佚,惟敦煌、日本发现唐写本残卷郑玄注,保存较多。此后注疏者主要有三国魏何晏《论语集解》、南朝梁皇侃《论语义疏》、宋邢昺《论语正义》、宋朱熹《论语集注》、清刘实楠《论语正义》、程树德《论语集释》、杨树达《论语疏证》、杨伯峻《论语译注》等。

《论语》在历史上产生过重大影响,《论语》的出现标志着中国历史上私人著书的开始。汉武帝独尊儒学后,《论语》的地位日益提高。《论语》的三种传本在官府都有人传授。汉元帝时张禹为太子讲授《论语》,其所编的《张侯论》,随太子继位(是为成帝)其地位益尊。此时,《论语》被视为“五经之輨辖,六艺之喉衿”(赵岐《孟子题辞》),即达到五经非《论语》则无以运行的地步。南宋绍熙元年(1190年)朱熹把它合为“四书”刊印。元延祐年间复科举,以《四书集注》试士,此后《论语》文句变为八股教条。如康有为所说:“盖千年来,自学子束发诵读,至于天下推施奉行,皆奉《论语》为孔教大宗正统。”(《论语注》)

《论语》的思想内容、思维方式与价值取向,影响着中华民族的心理素质。《论语》的简朴精炼的文句结构与写作方法,也关涉到后来中国语言、文学的发展。以《论语》为研究对象的学问,其渊源甚为久远。自古至今各种注本约有三千余种,其表现形式也是多种多样的。像《三圣图》这种把《论语》融于图画之中的表现形式,还是很少见的,它确实给人一种标新立异的感觉。这种表现形式,正是《三圣图》的特别之处和可贵之处。

前面我们已经提到,在这两幅《三圣图》中,有一幅是只写了半部《论语》的。为何只写半部?面对这个谜,我们不妨做一下分析:第一,在这幅画中,《论语》是写在衣纹上的,因衣纹容纳的字数有限,故只写了半部《论语》。第二,这可能是作者的精心安排使然,这种安排应当是有深刻的创作目的。如果解释清楚这种目的,应当追溯到宋代初年。

宋代,中国结束了晚唐以来近百年的分裂割据局面,确立了以官僚地主阶级为支柱的专制主义中央集权制。其官方哲学,是以儒家纲常伦理为核心内容,以精巧的哲学学说为理论基础,吸取佛老思想营养而建立起来的理学。孔子学说是理学的理论基础,因此孔子本人的形象在宋代塑造得更加完美与高大,无论是皇家朝廷,还是学林名流,对孔子都是极力颂扬,对孔子的学说也极力阐发光大。

宋代帝王和文武百官视孔子之道,如日月经天,江河行地,树万世之师表,历百代而常新。北宋初年,宰相赵普读经书手不释卷,终日伴随《论语》,号称以“半部《论语》治天下”。《中国人名大辞典》中,对赵普是这样说的:“宋,蓟人,字则平。初事太祖为书记,能以天下事为己任。太宗时拜太师,封魏国公,历相两朝,决事如流。普初寡学术,太祖劝以读书,自是手不释卷。尝谓太宗曰:‘臣有《论语》一部,以半部佐太祖定天下;以半部佐陛下致太平。’”

“半部《论语》治天下”,成了崇尚孔子、崇尚儒学最强有力的声音。《三圣图》的作者正是以这句“半部《论语》治天下”,作为创作主线,将“半部《论语》”这一主题,很巧妙地又恰到好处地表现出来。

在构图上,《三圣图》亦有可圈可点之处。

《三圣图》的主要人物是孔子,因此,作者把孔子绘于画幅之中央,且比右边的颜回、左边的曾参,更高大、更突出。这样,主要人物与次要人物就明显地区分开来。

从人物的神情相貌上,《三圣图》的作者把握得也非常到位。在图中,我们看到的孔子是一个充满睿智神情的形象,他缄默、谦逊、广阔、深沉……而在颜回的身上,集中体现出了他那聪慧、好学、尊师、安贫乐道、顺从自然的性格。在曾参身上,则较好地突出了他谨慎、沉静、忠诚的品德。

《三圣图》的衬景,是一株苍茂古朴的松树。树干从画之右侧伸进画面,苍茂的松树枝叶,如华盖般布满画之顶部。这一衬景并不是随心所欲的点衬之笔,而是《三圣图》作者的又一精心安排。这一安排与画中人物有着极其重要的内在联系。

松树和柏树同属耐寒树种,四季常青。一个真正的君子是要像松柏一样,能经得住风霜雪雨的严峻考验。孔子对松柏的性格特别赞赏,并借此以言志。他说:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”(《论语·子罕》)

凋,有伤感之义。凋在众木之后,曰后凋。春夏之交,众木茂盛,及至岁寒,尽归枯零。独有松柏,支持残局,重待阳和,所谓士穷见节义,乱世识忠臣。然松柏亦非不凋,但其凋在后,旧叶未谢,新叶已萌,虽凋若不凋。道之将废,虽圣贤不能回天而易命,然能守道,不与时俗同流,则其绪有传,其风有继。

我们观赏一棵古松,到聚精会神的时候,常常不知不觉地把自己人性所景仰的品性移注到松里,并从松中感悟出做人的道理。中华民族艺术史上写松竹梅兰的诗画,都从孔子的这一箴言生发。

孔子以松柏之后凋比喻人生。人要在艰难困苦的时候,才能考验出自己的气节来。一个人立志并不难,人人可得而立之。然而,立志不是说空话,关键在于守志。那就要终身为实现自己的志向而努力奋斗。那要像松柏一样欺雪凌霜,傲然挺立,以不屈不挠的生命力,经受住严寒的考验。这就是《三圣图》中以松树作衬景的真正意义。